Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал состояния, когда по необъяснимым причинам появляется дискомфорт и предчувствие, что скоро произойдет что-то страшное. Тревожные расстройства чаще всего относятся к невротическим заболеваниям, они обусловлены патологическим состоянием больных.

При этом клиническая картина может существенно отличаться, однако определенных нарушений личности не наблюдается. От состояния тревожности страдают люди в любом возрасте, в том числе и самые маленькие дети. Согласно статистическим данным, подобные расстройства, чаще всего настигают молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Однако в зависимости от ситуации, абсолютно каждый человек может испытывать необъяснимое беспокойство.

Когда данные эмоции становятся слишком сильными или неконтролируемыми, это мешает личности нормально заниматься привычными делами и общаться с окружающим миром. Есть огромное количество нарушений психического типа, симптоматика которых включает различные уровни тревожности. Это может быть фобия, просттравматическое состояние или панические атаки. Если человек испытывает слишком сильное чувство тревоги, то это заставляет его находиться в нервном состоянии практически постоянно. Это приводит к психическому и физическому истощению. Поэтому стоит рассмотреть подробнее уровни тревожности и особенности данного состояния.

Основные определения

Состояние тревоги представляет собой психическую напряженность человека, которая появляется, когда он предчувствует неопределенную или неосознаваемую, но неотвратимо приближающуюся опасность. При этом происходит активация внутренних ресурсов организма. Это означает, что психически человек начинает готовиться к ожидаемому событию.

Сама по себе тревога является эмоциональной реакцией на ожидание опасности или чего-то нехорошего. Как правило, в подобных ситуациях человек больше воображает угрозу, чем реально боится чего-либо, что может ему действительно навредить. Исходя из этого становится очевидно, что данное состояние не всегда обусловлено событиями, происходящими в жизни. Все зависит от субъективного представления индивида и особенностей его сознания.

Исходя из этого, разные уровни тревожности могут появляться в различных ситуациях и иметь разную симптоматику. Некоторое люди ведут себя беспокойно всегда и везде. Другие сталкиваются с подобными состояниями только иногда, когда обстоятельства складываются соответствующим образом.

Также специалисты утверждают, что у каждого человека есть свои личностные характерные черты, из-за чего все индивидуумы в большей или меньшей степени подвержены тревожности. Некоторые люди более устойчивы к беспокойству. Однако при возникновении определенных ситуаций, они начинают бояться угрозы намного сильнее. Из-за этого происходят определенные реакции. Если человек предрасположен к тревожному состоянию, то он в меньшей степени проявляет беспокойство, однако оно сопровождает его на протяжении всей жизни.

Подобная патология не может привести к серьезным психическим расстройствам, однако она влечет за собой ряд последствий, из-за которых человеку становится сложнее существовать, вести привычный образ жизни и даже поддерживать себя в нормальной физической форме.

Причины развития

Если говорить о точных факторах, которые способствуют развитию различных уровней тревожности, то на сегодняшний день науке они неизвестны. Это объясняется тем, что данное состояние человека проявляется без каких-либо на то причин. У некоторых неприятности возникают на фоне пережитых психологических травм. Есть мнение, что определенную роль может сыграть и генетика. Это означает, что если в головном мозге человека есть определенные гены, то происходит химический дисбаланс, который приводит к развитию психической напряженности и постоянной тревожности. С другой стороны, это может быть своего рода проявлением фобии.

Первоначально тревожность на низком уровне возникает как условно-рефлекторная реакция на раздражитель. Однако через некоторое время человеку становится не нужен такой стимул.

Если рассматривать данную патологию с биологической точки зрения, то в этом случае врачи склонны полагать, что есть ряд определенных аномалий, которые проводят нервные импульсы в головной мозг. Кроме этого, данная проблема может появиться у тех, кто испытывает проблемы с недостаточной физической активностью или неправильно питается. Если в организме человека не хватает витаминов и микроэлементов, то это снижает физическую активность, что в свою очередь приводит к ослаблению других систем.

Некоторые люди испытывают определенный уровень тревожности, когда они попадают в новую незнакомую окружающую среду. Она кажется им опасной, поэтому человек автоматически готовится к худшему.

Кроме этого, психические состояния такого типа могут развиваться на фоне соматических заболеваний. Например, если у пациента есть проблемы с эндокринной системой или у женщины происходит гормональный сбой на фоне менопаузы, то это может вызывать внезапное чувство тревожности. Согласно статистическим данным, в некоторых случаях подобное состояние становилось предвестником инфаркта. Тревога появляется при резком падении уровня сахара. Вызвать беспокойство может и психическое заболевание. Например, при шизофрении, нервозах и алкоголизме нередки ситуации, когда люди начинают бояться того, чего и вовсе не существует.

Гены

Согласно одной из популярных теорий, высокий уровень тревожности закладывается на генетическом уровне. Это означает, что у каждого человека есть так называемый биологический макияж. Иногда у людей тревожность появляется только потому, что данная функция была по умолчанию встроена в генетический код.

В этом случае происходит определенный химический дисбаланс. Также совершаются процессы в мозгу, которые и начинают вызывать сильное беспокойство. В этом случае человек не может объяснить, чего именно он опасается. При этом у него нет предрасположенности к психическим недугам и другим патологиям. Соответственно данную теорию действительно можно рассматривать как одно из наиболее вероятных объяснений выявления уровня тревожности.

Здоровье

Физическая активность действительно может стать причиной развития самых разнообразных патологий, включая психологические. Многие люди не понимают, насколько важна активная деятельность не только для общего здоровья организма, но и для благоприятного психического состояния.

Согласно исследованиям, люди, которые занимаются спортом, бегом, ходят в тренажерный зал, танцуют и т. д., испытывают меньше стресса и беспокойства. Соответственно, они наименее подвержены тревоге, лучше спят и меньше испытывают опасений. Кроме этого, благодаря хорошей физической активности, человек может направить гормоны в правильное русло.

Психология

Многие специалисты, рассматривая определение уровня тревожности, сходятся во мнении, что тревожность появляется из-за того, что в голове у человека появляются определенные мысли и убеждения, которые становятся для него основными. Они влияют на повседневное настроение личности, а также развитие беспокойства.

Например, тот, кто, идя на свидание или собеседование начинает критически рассматривать себя и предполагает, что он выглядит очень плохо или не готов для этой встречи, начинает самостоятельно настраивать себя на то, что получит негативный опыт.

Однако если сконцентрироваться на своих достоинствах, то в этом случае степень тревожности значительно понижается. Это означает, что человек самостоятельно провоцируют подобное состояние, думая о совершенно необоснованных проблемах, которых нет в реальности. При возникновении такого ощущения достаточно сконцентрироваться на позитивных аспектах и перестать думать о возможности негативного исхода.

Опыт

Каждый человек, пройдя определенный жизненный путь, может рассказать огромное количество историй, которые вызывают беспокойство. Соответственно, если у человека есть определенный негативный опыт и на подсознательном уровне у него появляется страх, что схожие события могут возникнуть с ним в будущем, то это значительно изменяет качество и уровень его жизни.

Соответственно, чем больше личность добивается успеха, тем сильнее начинает чувствовать собственное достоинство и подавляет возможную тревожность. Соответственно можно сказать, что данная патология развивается на фоне пониженной самооценки, которая, в свою очередь, появляется из-за большого количества негативного опыта, с которым человеку пришлось столкнуться в жизни.

Окружающая среда

Еще одна теория заключается в том, что тревожность человека может быть вызвана чем-то неведомым и незнакомым. Посетив новую компанию, переезжая в новую квартиру, человек перестает испытывать чувство комфорта. Соответственно, его организм переходит в режим опасности. Он готов к любым негативным эмоциям.

В этом случае остается только немного подождать, когда человек не привыкнет к изменениям окружающей среды. Как только первоначально незнакомый дом станет для него чем-то большим, чем новая жилплощадь, он перестанет испытывать беспокойство и начнет вести нормальный образ жизни.

Разновидности тревожности

Существует несколько типов тревожного расстройства, однако в медицинской практике чаще всего встречается адаптивная и генерализованная форма патологии. Если говорить о первой категории, то в этом случае у человека появляется неконтролируемая тревога, которая иногда сочетается с другими негативными эмоциями. Это обусловлено приспособлением к определенной стрессовой ситуации. Если речь идет о генерализованном тревожном расстройстве, то в этом случае чувство паники может сохраняться перманентно и рассеиваться на различные объекты.

Также стоит рассмотреть несколько разновидностей тревожности, которые были больше всего изучены и встречаются сегодня чаще всего:

- Социальная. В этом случае личность начинает испытывать высокий уровень тревожности, если она находится в большом скоплении людей. Такое чаще всего происходит с детьми младшего школьного возраста, когда они впервые начинают посещать образовательные учреждения. Именно поэтому уровень тревожности ребенка часто бывает повышен. Также это касается и взрослых людей, которые пришли работать в большую компанию. Исходя из этого, человек сознательно начинает избегать некоторых видов деятельности. Например, он не знакомится с окружающими и старается избегать новых предприятий.

- Публичная тревожность. В этом случае высокий уровень тревожности фиксируется, когда человек вынужден находиться на каком-либо массовом мероприятии. Например, беспокойность может наблюдаться во время экзаменов, на публичных конференциях, салютах и так далее. Чаще всего причиной этому служит то, что человек уверен в том, что он окажется в неловкой ситуации на глазах у большого количества людей.

- Тревога, которая появляется при выборе. Как известно, каждому человеку сложно принять серьезное решение в своей жизни, если он не уверен в себе. Поэтому он пытается избежать ответственности. В этом случае индивидуум начинает испытывать сильную беспомощность, которая вызывает определенный уровень личностной тревожности. Это приносит сильный дискомфорт.

- Посттравматическая тревожность. В этом случае речь идет о том, что личность пережила определенную психологическую травму, которая оставила огромный отпечаток. У человека появляется беспричинное беспокойство, потому что он ожидает опасности в любую секунду.

- Экзистенциональная тревога. По большому счету, в данном случае речь идет о том, что человек начинает осознавать тот факт, что рано или поздно он умрет. В какой-то момент эта мысль начинает доходить до определенного абсурда. Помимо ожидания своей смерти, человека начинают тревожить самые незначительные вещи. Также он может опасаться, что потеряет близких людей, или что его жизнь проходит впустую.

- Раздельное тревожное расстройство. В этом случае речь идет о нарушении, когда у человека появляются приступы тревоги и сильнейшей паники, если он находится слишком далеко от определенного человека. Чаще встречаются такие уровни тревожности у младших школьников и детей, начинающих ходить в детский сад, когда они вынуждены надолго расставаться с родителями.

Также существуют и другие разновидности проявления беспокойства, например, обсессивно-компульсивные, иррациональные и другие. Для некоторых людей тревога - это определенная возможность контролировать свою жизнь. Например, очень часто это чувство фиксируется у тех, кто всегда стремится к безупречности. Также тревожности предрасположены эмоционально возбудимые, нетерпимые к ошибкам и сильно обеспокоенные своим здоровьем люди.

Если говорить о разновидностях этого состояния и оценке уровня тревожности патологии, то она бывает открытой и закрытой. В первом случае человек начинает испытывать негативное состояние осознанно. Это означает, что он способен регулировать свою активность. Если же случается скрытое тревожное расстройство, то в этом случае деятельность происходит неосознанно. Внешне человек будет абсолютно спокойным, иногда даже слишком. В психологии даже есть термин, который обозначает это состояние - неадекватное спокойствие.

Формы патологии

Если говорить об уровнях тревожности у подростков, детей и взрослых людей, то в этом случае необходимо учитывать особенности характера, самих переживаний и того, как человек осознает их, вербально или невербально выражает свое беспокойство и т. д.

Как правило, чтобы изучить форму такого беспокойства, необходимо провести индивидуальную или групповую психологическую работу. Чаще всего это требуется детям и подросткам. Поэтому было разработано множество различных методик определения уровня тревожности.

Если говорить о формах патологии, то помимо скрытой и открытой фазы, существует еще несколько типов. Стоит рассмотреть их подробнее.

Если речь идет об открытой тревожности, то она бывает:

- Острой. В этом случае тревожность будет нерегулируемой или слабо регулируемой. Человек может осознавать, что он испытывает негативные чувства, благодаря чему он будет внешне проявлять симптоматику. Однако при этом самостоятельно индивид не может справиться со своим недугом, поэтому он большую часть времени находится на низком или среднем уровне тревожности.

- Регулируемая и компенсируемая. Чаще всего подобные состояния свойственны детям. В этом случае они самостоятельно способны выработать способ, который поможет справиться с тревожностью. В этом случае ребенок сам понимает, что данное состояние является тяжелым и неприятным. Это приносит ему ряд психических неудобств.

Если же речь идет о культивируемой тревожности, то в этом случае у человека происходит изменение отношения к своему состоянию. Он начинает воспринимать тревожность как что-то ценное и применяет данные эмоции как свои личные качества, которые помогают ему добиться желаемого.

Также одной из разновидностей культивируемой тревожности является так называемая магическая форма беспокойства. Это означает, что подросток или ребенок начинает как будто заклинать злые силы, постоянно проигрывая в уме самые опасные и неприятные события в его жизни. Он постоянно говорит о них, однако это не помогает освободиться от страхов, а только еще больше усиливает его опасения.

Клиническая картина

Согласно исследованиям уровня тревожности, удалось установить, что, как и любое другое психологическое состояние, беспокойство может выражаться в определенных признаках на разных уровнях восприятия.

Если говорить о физиологическом состоянии человека, то чаще всего пациенты страдают от:

- Учащенного сердцебиения и дыхания.

- Нестабильных показателей артериального давления.

- Повышенной эмоциональной и физической возбудимости.

- Общей слабости.

- Дрожи в конечностях.

- Снижения чувствительности.

- Появление сухости во рту и жажды.

- Нарушений сна.

- Появления кошмаров.

- Дневной усталости и быстрой утомляемости.

- Болезненности в мышцах.

- Боли в области желудка.

- Повышенного потоотделения.

- Проблем с аппетитом.

- Расстройств стула, тошноты и рвоты.

- Головных болей пульсирующего типа.

- Нарушений работы мочеполовой системы.

- Изменений менструального цикла у женщин.

Если речь идет об эмоционально когнитивном уровне, то в этом случае человек постоянно находится в психическом напряжении. Он осознает свою беспомощность и незащищенность. Боится и беспокоится. Кроме этого, происходит снижение концентрации внимания пациентов. Человек становится раздражительным, нетерпимым. Он не может сосредоточиться на конкретных задачах.

Это часто приводит к тому, что больные начинают избегать любых социальных взаимодействий. В этом случае они ищут любые поводы для того, чтобы перестать ходить на учебу, работу и так далее. Однако со временем тревожные состояния будут только усиливаться. Кроме этого, значительно понизится самооценка пациента.

Если человек постоянно концентрируется на своих недостатках, то это может привести к выработке отвращения самого к себе. Вследствие этого, подобным людям намного сложнее строить межличностные взаимоотношения, а физические контакты становятся и вовсе невозможными.

Более того, больной может почувствовать одиночество, что негативно отразится как на профессиональной деятельности, так и на возможности построения здоровых семейных отношений. Если говорить о том, как тревога проявляется на уровне поведения, то все чаще люди начинают нервно бессмысленно ходить по помещению, качаются на стуле, стучат пальцами по столу, теребят волосы или посторонние предметы. У некоторых вырабатывается привычка грызть ногти. Это также является симптомом повышенной нервозности человека.

Диагностика

Чтобы выявить развитие данной патологии, необходимо обратиться к врачу-психиатру. В первую очередь, чтобы специалисту было проще осуществить диагностику уровня тревожности, нужно рассказать ему обо всех симптомах, от которых страдает человек. Как правило, они наблюдаются не менее нескольких недель. Для специалиста выявление тревожного состояния не вызывает затруднений. Однако определить конкретный тип патологии удается далеко не всегда.

Это объясняется тем, что некоторые формы тревожности обладают абсолютно одинаковыми клиническими признаками, однако они возникают в разных местах и отличаются по продолжительности.

Также во время диагностики уровня тревожности врач обратит внимание на присутствие признаков, которые характеризуют повышенное беспокойство. Например, если у человека нарушен сон, он испытывает тревогу и прочие симптомы.

Необходимо учесть, на протяжении какого времени пациент страдает от такого состояния. Кроме этого, нужно удостовериться в том, что это не является реакцией на стресс или на какое-либо патологическое состояние, связанное с заболеваниями внутренних органов.

Диагностика включает в себя несколько этапов, а также разные методики диагностики уровня тревожности. Сперва врач опрашивает пациента и составляет приблизительную оценку его психического состояния. После этого проводится соматическое обследование.

Методика Кондаша

В этом случае стоит отметить некоторые особенности данного теста, чаще всего используемого в педагогике. В первую очередь стоит сказать, что человек может самостоятельно оценить и определить у себя наличие каких-нибудь отклонений, которые могут привести к тревожности. Кроме этого, он самостоятельно оценивает ситуацию.

Главное преимущество шкалы уровня тревожности Кондаша заключается в том, что удается определить области действительности, а также те объекты, которые для школьника становятся основными. Кроме этого, подобного типа опросник показывает особенности развития школьников. На каждом бланке есть инструкция и определенный перечень заданий. Поэтому использовать данную методику диагностики уровня может каждый человек. Опрос производится как в группе, так и в индивидуальном порядке.

В перечне присутствуют ситуации, с которыми человеку приходится встречаться на протяжении всей жизни. Некоторые из них неприятны для него и вызывают волнение и страх. Соответственно, чтобы определить уровень тревоги человека, необходимо попросить его прочитать каждое предложение и оценить его по уровню неприятности ситуации по шкале от 0 до 4.

Уровни тревожности по Тейлору

В этом случае также можно самостоятельно или в группе получить все необходимые данные о состоянии человека. Подобная методика также представляет собой опросник, в котором перечислено несколько выражений. Человек должен прочитать и оценить их уровень по своим ощущениям. Это можно сделать самостоятельно.

Выявление уровня тревожности по методике Тейлора широко используется и при индивидуальных, и при групповых обследованиях. При этом есть возможность решить не только теоретические, но практические задачи. Помимо опросника Тейлора, уровни тревожности определяются и другими схожими тестами.

Методика Филлипса

Данный опросник также предназначен специально для школьников и детей младшего и среднего школьного возраста. В перечне вопросов есть 58 предложений. Их можно дать ребенку в письменном виде или зачитать устно. На каждый из вопросов необходимо отвечать только «да» или «нет». При этом нужно попросить ребенка отвечать максимально искренне и правдиво.

Это не соревнование, соответственно, здесь не может быть правильных или неправильных ответов. После этого происходит обработка результатов и определение уровня тревожности по методике Филлипса. Оно осуществляется при помощи специального ключа-теста. Если ответы совпадают с ним, то это является очень серьезным признаком повышенной тревожности.

Принципы лечения

В этом случае необходим комплексный подход. Это означает, что нормализовать нужно не только умственное, но также физическое и эмоциональное состояние человека. Также стоит уточнить, на какой стадии находится патология. При низком и среднем уровне тревожности больной должен самостоятельно анализировать ситуацию, которая происходит с ним. В первую очередь он должен осознать, что испытывает состояние, которое не является нормой. После этого нужно попросить пациента самостоятельно попробовать определить причину возникновения данной патологии. В этом могут помочь описанные выше методики или консультация с психотерапевтом.

После выявления проблемы необходимо попробовать признать ее наличие. Это осознание помогает решить большую половину неустойчивого состояния. Также можно попробовать изучить технику релаксации. Расслабление лучше всего помогает выходить из стрессовых ситуаций, перестать испытывать тревогу. Нужно выполнять глубокие дыхательные упражнения и медитировать.

Необходимо следить, чтобы человек хорошо высыпался и регулярно питался качественной пищей. Если патология была диагностирована у маленького ребенка, то это может говорить о том, что у него есть серьезные проблемы с самооценкой. Поэтому необходимо приложить усилия к ее укреплению. Родители должны хвалить и всячески показывать своему чаду, как они его любят.

В заключение

В появлении тревожности нет ничего опасного. Такое состояние характерно для человека. Как правило, проблемы исчезают сами по себе. Если же пациент испытывает тревогу постоянно, то ему нужна помощь. Очень важно правильно оценить, на какой стадии находится тревога. В самых сложных ситуациях может потребоваться прием медикаментов. Особенно, если у человека появляются серьезные проблемы со сном. Это может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому лучше не откладывать визит к профильному специалисту.

Каждый из нас испытывает эмоции, благодаря ним мы можем жить полноценной жизнью полной впечатлений, воспоминаний и надежд на будущее. Однако в некоторых случаях эмоциональность становится чрезмерной или однобокой, и может вредить человеку и его окружающим. В этом случае без помощи специального лечения никак не обойтись. Как раз к таким опасным для здоровья эмоциям относится и повышенная тревожность, симптомы и причины такого нарушения рассмотрим на www.сайт, поговорим еще и о том что делать при его появлении и каким должно быть лечение повышенной тревожности.

Повышенная тревожность представляет собой дискомфортное состояние человека, которое возникает по причине сильнейшего эмоционального переживания либо как симптом какой-то болезни.

О том почему возникает повышенная тревожность, причины этого какие?

Чрезмерная тревожность – это распространенное эмоциональное расстройство, как у взрослых, так и у детей. Такое нарушение частенько возникает при разных бытовых проблемах и ситуациях, сопровождающихся неопределенностью. К примеру, чрезмерную тревожность может спровоцировать нарушение здоровья родных, проблемы с работой либо ожидание каких-то важных событий. Но, как показывает практика, с такими ситуациями время от времени сталкивается каждый из нас, но повышенная тревожность наблюдается лишь у некоторых.

Склонность к повышенной тревожности часто идет из детства, к примеру, от родителей. Также ее могут провоцировать тяжелые стрессовые ситуации, пережитые в разном возрасте.

В ряде случаев повышенная тревожность может быть вызвана разными болезнями, к примеру, тиреотоксикозом, стенокардией, гипогликемией. Такое нарушение часто фиксируется при избыточной выработке гормонов надпочечниками, при шизофрении и при синдроме отмены (при отказе от никотиновой, наркотической либо алкогольной зависимости). Еще повышенная тревожность часто наблюдается у пациентов с маниакально-депрессивным психозом, и ее могут провоцировать некоторые медикаменты.

Симптомы повышенной тревожности

Повышенная тревожность может проявляться страхами, тревогой и беспокойством в совершенно безопасных ситуациях. Пациенты также жалуются на снижение самооценки, чрезмерную чувствительность при переживании за близких и чувствительность к личным неудачам. Классическим проявлением повышенной тревожности считают отсутствие интереса к незнакомой деятельности. У больного могут появляться невротические привычки (желание грызть ногти либо сосать пальцы и пр.). Подобные действия помогают устранить эмоциональное напряжение.

Повышенная тревожность у детей чаще всего провоцируется внутренним конфликтом. Такая ситуация наблюдается при недостатке внимания, при наличии завышенных либо противоречивых требований со стороны взрослых. Повышение тревожности может давать о себе знать раздражительным поведением и грубостью к другим людям, также данное состояние может проявляться апатией и безразличием. Детские рисунки при повышенной тревожности отличаются обилием штриховки, сильным нажимом и небольшим размером изображения.

Тревожность в детском и взрослом возрасте может давать о себе знать еще и головной болью, уменьшением аппетита, сердцебиением, а также существенным ухудшением качества ночного отдыха.

О том как корректируется повышенная тревожность, лечение какое эффективно

Самым эффективным методом терапии повышенной тревожности принято считать медикаментозную коррекцию, поведенческое лечение, а также конгитивную психотерапию. Такие методы воздействия помогают больным справиться с ощущением тревожности, выявить ее причины и адекватно оценивать свое поведение.

Справиться с тревожными симптомами можно при помощи седативных средств (Ново-пассит и пр.), кроме того могут использоваться лекарства на растительной основе, в том числе и составы собственного приготовления.

Так отличный эффект дают препараты с валерианой, пустырником, мятой, пассифлорой, пионом и боярышником. Доктор может выписать применение гомеопатических составов, бромидов и даже транквилизаторов (Афобазола, Атаракса и пр.).

Помощь психотерапевта необходима в первую очередь тем больным, у которых повышенная тревожность сопровождается болями в груди (отдающими в руку), сбоями сердцебиения, одышкой, увеличением показателей артериального давления, чувством тошноты и жара, паникой.

Как устраняется повышенная тревожность, что делать для этого?

Чтобы справиться с повышенной тревожностью, можно прибегнуть к практикам, которые способствуют расслаблению. Замечательный эффект дает проведение аутогенных тренировок (аутотренинга) и медитации.

Аутотренинг – это целый комплекс особенных упражнений, направленных на успокоение и полноценное расслабление. Что касается медитации, то ее секрет скрыт в том, что уменьшение мышечного напряжения позволяет постепенно справиться с тревожностью.

Для скорейшего устранения повышенной тревожности больному необходимо постараться полностью изменить свое отношение к миру и жизни. Ведь при таком нарушении люди придают особенное значение всему тому, что с ними происходит. Справиться с тревожностью получается, лишь победив ощущение собственной важности и обучившись воспринимать себя как естественную часть мира.

Чтобы устранить чрезмерную тревожность у деток необходимо прибегать к играм, старательно подбирая их сюжеты. При помощи такой методики малыши учатся полноценно преодолевать барьеры, трезво оценивать свои качества, в том числе и отрицательные.

Лекарственное лечение может осуществляться только после консультации с доктором.

Хотя практикующие психологи в повседневном профессиональном общении употребляют слова «тревога» и «тревожность» как синонимы, для психологической науки эти понятия неравнозначны. В современной психологии принято различать «тревогу» и «тревожность», хотя еще полвека назад это различие было не очевидным. Сейчас подобная терминологическая дифференциация характерна как для отечественной, так и для зарубежной психологии (Левитов Н. Д., 1969; Прихожан А. М., 1977,1998; Спилбергер Ч. Д., 1983; Ханин Ю. Л., 1976; Хекхаузен X., 1986 и др.), и позволяет проанализировать это явление через категории психического состояния и психического свойства.

В самом общем смысле, согласно «Краткому психологическому словарю», тревога определяется как эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. Конкретизация этого определения позволяет рассматривать тревогу как неблагоприятное по своей эмоциональной окраске состояние или внутреннее условие, которое характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных предчувствий (Спилбергер Ч. Д., 1983). Состояние тревоги возникает тогда, когда индивид воспринимает определенный раздражитель или ситуацию как несущие в себе элементы потенциальной или актуальной угрозы, опасности, вреда.

Понятие тревоги было введено в психологию 3. Фрейдом, который разводил страх как таковой, конкретный страх (нем. Furcht) и неопределенный, безотчетный страх — тревогу, носящую глубинный, иррациональный, внутренний характер (нем. Angst). В философии подобное разграничение было предложено С. Кьеркегором, и в настоящее время чрезвычайно актуально в философско-психологической системе экзистенциализма (Мэй Р., 2001; Тиллих П., 1995 и др.). Дифференциация тревоги и страха по принципу, предложенному 3. Фрейдом, поддерживается и многими современными исследователями. Считается, что, в отличие от страха как реакции на конкретную угрозу, тревога представляет собой генерализованный, диффузный или беспредметный страх (Спилбергер Ч. Д., 1983; Левитов Н. Д., 1969 и др.).

Согласно другой точке зрения, страх - это реакция на угрозу человеку как существу биологическому, когда опасности подвергается жизнь человека (витальная угроза), его физическая целостность и т. п., в то время как тревога представляет собой переживание, возникающее при угрозе человеку как социальному субъекту, когда опасности подвергаются его ценности, представления о себе, положение в обществе. В этом случае тревога рассматривается как эмоциональное состояние, связанное с возможностью фрустрации социальных потребностей (Северный А. А., Толстых Н. Н., 1999).

Аналогичная позиция представлена в теории дифференциальных К. Изарда: состояние тревоги состоит из доминирующей эмоции страха, взаимодействующей с другими базовыми социально-опосредуемыми эмоциями (Изард К., 1999).

Оригинальное представление о сущности тревоги и страха предложено экзистенциальной психологией и философией. В экзистенциализме тревога понимается как результат осознания и переживания того, что все имеет преходящий характер, скрытого осознания нашей неизбежной конечности. В силу этого она естественна и неустранима, в то время как страх вызывается более или менее идентифицируемыми индивидом стимулами (объектами, событиями, мыслями, воспоминаниями) и вследствие этого более подконтролен ему. При этом подчеркивается, что тревожиться может только человек как наделенное самосознанием существо (Мэй Р., 2001; Тиллих П., 1995 и др).

В нашей работе мы будем опираться на представление о тревоге как эмоциональном состоянии, возникающему человека в результате антиципации им опасности фрустрации значимых для него потребностей, прежде всего социальных. При этом источник тревоги может оставаться неосознанным. Тревога, как и любое другое психическое переживание, непосредственно связана с ведущими мотивами и потребностями личности и призвана регулировать поведение личности в потенциально опасной ситуации (Вилюнас В. К., 1990).

Соответственно, тревога - это последовательность когнитивных, эмоциональных и поведенческих реакций, актуализирующихся в результате воздействия на человека различных стрессоров, в качестве которых могут выступать как внешние раздражители (люди, ситуации), так и внутренние факторы (актуальное состояние, прошлый жизненный опыт, определяющий интерпретации событий и предвосхищение сценариев их развития и т. д.). Тревога выполняет несколько важнейших функций: предупреждает человека о возможной опасности и побуждает к поиску и конкретизации этой опасности на основе активного исследования окружающей действительности.

Следует отметить, что, хотя на уровне субъективного переживания тревога скорее является негативным состоянием, ее воздействие на поведение и деятельность человека неоднозначно. Именно тревога иногда становится фактором мобилизации потенциальных возможностей. Неслучайно в концепции Г. Селье тревога анализируется как первая фаза общего адаптационного синдрома (Селье Г., 1992). А само слово «тревога», появившееся в русском языке около трехсот лет назад, изначально означало «знак к битве».

В связи с этим в психологии выделяют два вида тревоги : мобилизующую и расслабляющую. Мобилизующая тревога дает дополнительный импульс к деятельности, в то время как расслабляющая снижает ее эффективность вплоть до полного прекращения (Левитов Н. Д., 1969; Лютова Е. К., Монина Г. Б., 2001).

Вопрос о том, какой вид тревоги будет чаще испытывать человек, во многом решается в детстве; важную роль здесь играет стиль взаимодействия ребенка со значимыми другими. Причины склонности испытывать расслабляющую тревогу исследователи видят прежде всего в формировании у ребенка так называемой «выученной беспомощности», которая, закрепившись, резко снижает эффективность учебной деятельности (Гошек В., 1983; Рейковский Я., 1974; Ротенберг В. С, Бондаренко С. М., 1988). Второй фактор, определяющий характер «тревожного опосредования» деятельности, - это интенсивность данного психического состояния.

Исследованиями показано, что состояние тревоги может варьировать по интенсивности и изменяться во времени как функция уровня стресса, которому подвергается человек. Ф. Б. Березин, анализируя «яркость» переживания тревоги, выделил в нем шесть уровней, объединив их названием «явления тревожного ряда».

Шесть уровней тревоги или «явления тревожного ряда».

Тревоге наименьшей интенсивности соответствует ощущение внутренней напряженности, выражающееся в переживаниях напряженности, настороженности, дискомфорта. Оно не несет в себе признаков угрозы, а служит сигналом приближения более выраженных тревожных явлений. Данный уровень тревоги имеет наибольшее адаптивное значение.

На втором уровне ощущение внутренней напряженности сменяется или дополняется гиперестезическими реакциями, благодаря которым ранее нейтральные стимулы приобретают значимость, а при усилении - отрицательную эмоциональную окраску (на этом основана раздражительность, которая, по сути, представляет собой недифференцированное реагирование).

Третий уровень - собственно тревога - проявляется в переживании неопределенной угрозы, чувства неясной опасности, которое может перерасти в страх (четвертый уровень) - состояние, возникающее при нарастании тревоги и проявляющееся в опредмечивании неопределенной опасности. При этом объекты, идентифицированные как «пугающие», необязательно отражают реальную причину тревоги.

Пятый уровень назван ощущением неотвратимости надвигающейся катастрофы. Оно возникает в результате нарастания тревоги и переживании невозможности избежать опасности, неминуемой катастрофы, что связано не с содержанием страха, а лишь с нарастанием тревоги.

Наиболее интенсивное проявление тревоги (шестой уровень) - тревожно-боязливое возбуждение - выражается в потребности в двигательной разрядке, поиске помощи, что максимально дезорганизует поведение человека (Березин Ф. Б., 1988).

Существует несколько точек зрения на взаимосвязь интенсивности переживания тревоги и эффективности опосредуемой им деятельности (Морган У. П., Эликсон К. А., 1990).

Согласно теории перевернутого U,

опирающейся на известный закон Йеркса-Додсона

, тревога до определенной степени может стимулировать деятельность, но, преодолев рубеж «зоны оптимального функционирования» индивида, начинает производить расслабляющий эффект (Ханин Ю. Л., 1976; рис. 1).

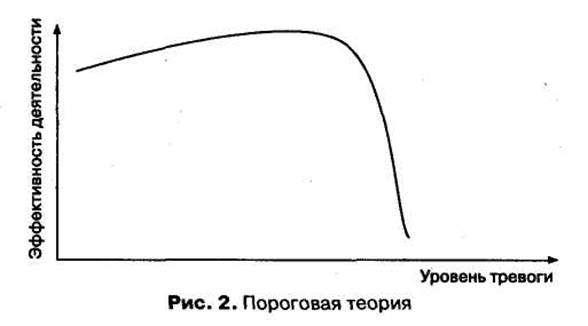

утверждает, что у каждого индивида существует свой порог возбуждения, за которым эффективность деятельности резко (дискретно) падает (Карольчак-Бернацка Б. Б., 1983; рис. 2).

Рис. 1. Закон Йеркса-додсона

Рис. 2. Пороговая теория

Очевидно, что обобщающим моментом этих теорий выступает представление о том, что деорганизующим эффектом обладает интенсивная тревога. Для практикующих психологов именно она представляет наибольший интерес, поскольку этот вид тревоги, в субъективном опыте клиентов, является «проблемным». Ниже мы постараемся охарактеризовать расслабляющую тревогу.

Состояние расслабляющей тревоги, как и любое другое психическое состояние, находит свое выражение на разных уровнях человеческой организации (физиологическом, эмоциональном, когнитивном, поведенческом).

На физиологическом уровне тревога проявляется в усилении сердцебиения, учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении артериального давления, возрастании общей возбудимости, снижении порогов чувствительности, появлении сухости во рту, слабости в ногах и т. д.

Эмоциональный уровень характеризуется переживанием беспомощности, бессилия, незащищенности, амбивалентностью чувств, порождающей затруднения в принятии решений и целеполагании (когнитивный уровень).

Наибольшее разнообразие встречается среди поведенческих проявлений тревоги - бесцельное хождение по помещению, грызение ногтей, качание на стуле, стук пальцами по столу, теребление волос, кручение в руках разных предметов и т. д.

Очевидно, что тревога, оказывающая дезорганизующее влияние на деятельность, - это крайне неблагоприятное для человека состояние, требующее преодоления или трансформации. Совладание с этим состоянием возможно следующими путями (Астапов В. М., 1992):

- преодоление состояния за счет надситуативной активности в (потенциально) опасной ситуации;

- трансформация состояния в определенное поведение (уклонение, сопротивление, ступор);

- вытеснение состояния тревоги с помощью психологических защит.

Итак, состояние тревоги возникает как функция (потенциально) опасной ситуации и личностных особенностей человека, связанных с ее интерпретацией. В этой связи особого внимания заслуживает невротическая тревога — тревога, формирующаяся на основе внутриличностных противоречий (например, из-за завышенного уровня притязаний, недостаточной нравственной обоснованности мотивов и т. д.). Она может привести к неадекватному представлению о существовании угрозы для личности со стороны других людей, собственного тела, результатов собственных действий и т. д., и таким образом, по сути, нивелирует значение ситуации в развитии состояния тревоги. Формирование у человека невротической тревоги является признаком невротизации личности и требует психотерапевтической помощи (Ясперс К., 2001).

В отличие от тревоги, тревожность в современной психологии рассматривается как психическое свойство и определяется как склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги («Краткий психологический словарь», 1985).

Термин «тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида испытывать это состояние. Эта особенность напрямую не проявляется в поведении, но ее уровень можно определить исходя из того, как часто и как интенсивно у человека наблюдаются состояния тревоги. Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать окружающий мир как заключающий в себе опасность и угрозу в значительно большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности (Спилбергер Ч. Д., 1983; Ханин Ю. Л., 1976).

В этом статусе тревожность впервые была описана 3. Фрейдом (1925), который для описания «свободно витающей», разлитой тревожности, являющейся симптомом невроза, использовал термин, означающий в буквальном переводе «готовность к тревоге» или «готовность в виде тревоги».

В отечественной психологии тревожность также традиционно рассматривалась как проявление неблагополучия («Краткий психологический словарь», 1985), вызванное нервно-психическими и тяжелыми соматическими заболеваниями, либо представляющее собой последствие перенесенной психической травмы.

В настоящее время отношение к явлению тревожности в российской психологии существенно изменилось, и мнения относительно этой личностной особенности становятся менее однозначными и категоричными. Современный подход к феномену тревожности основывается на том, что последнюю не следует рассматривать как изначально негативную черту личности; она представляет собой сигнал неадекватности структуры деятельности субъекта по отношению к ситуации. Для каждого человека характерен свой оптимальный уровень тревожности, так называемая полезная тревожность, которая является необходимым условием развития личности.

К настоящему времени тревожность изучается как один из основных параметров индивидуальных различий. При этом ее принадлежность к тому или иному уровню психической организации человека до сих пор остается спорным вопросом; ее можно трактовать и как индивидное, и как личностное свойство человека.

Первая точка зрения принадлежит В. С. Мерлину и его последователям, которые анализируют тревожность как обобщенную характеристику психической деятельности, связанную с инертностью нервных процессов (Мерлин В. С, 1964; Белоус В.В., 1967), то есть как психодинамическое свойство темперамента.

Трактовка тревожности как личностного свойства во многом опирается на идеи психоаналитиков «новой волны» (К. Хорни, Г. Салливана и др.), согласно которым она является следствием фрустрации межличностной надежности со стороны ближайшего окружения (Прихожан А. М., 1998 и др.).

Соответственно, к настоящему моменту механизмы формирования тревожности остаются неопределенными, и проблема обращения к этому психическому свойству в практике психологической помощи во многом сводится к тому, является ли она врожденной, генетически обусловленной чертой, или складывается под влиянием различных жизненных обстоятельств. Попытку примирить эти, в сущности, противоположные позиции предприняла А. М. Прихожан, описавшая два типа тревожности (1977):

- беспредметную тревожность, когда человек не может соотнести возникающие у него переживания с конкретными объектами;

- тревожность как склонность к ожиданию неблагополучия в различных видах деятельности и общения.

При этом первый вариант тревожности обусловлен особенностями нервной системы, то есть нейрофизиологическими свойствами организма, и является врожденным, в то время как второй связан с особенностями формирования личности в течение жизни.

В целом, можно отметить, что, вероятнее всего, у одних людей существуют генетически обусловленные предпосылки к формированию тревожности, в то время как у других данное психическое свойство является приобретенном в индивидуальном жизненном опыте.

Исследования А. М. Прихожан (2001) показали, что существуют различные формы тревожности, то есть особые способы ее переживания, осознания, вербализации и преодоления. Среди них можно выделить следующие варианты переживания и преодоления тревожности.

Открытая тревожность — сознательно переживаемая и проявляющаяся в деятельности в виде состояния тревоги. Она может существовать в различных формах, например:

- как острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность, чаще всего дезорганизующая деятельность человека;

- регулируемая и компенсируемая тревожность, которая может использоваться человеком в качестве стимула для выполнения соответствующей деятельности, что, впрочем, возможно преимущественно в стабильных, привычных ситуациях;

- культивируемая тревожность, связанная с поиском «вторичных выгод» от собственной тревожности, что требует определенной личностной зрелости (соответственно, эта форма тревожности появляется только в подростковом возрасте).

Скрытая тревожность - в разной степени неосознаваемая, проявляющаяся либо в чрезмерном спокойствии, нечувствительности к реальному неблагополучию и даже отрицании его, либо косвенным путем через специфические формы поведения (теребление волос, расхаживание из стороны в сторону, постукивание пальцами по столу и т. д.); неадекватное спокойствие (реакции по принципу «У меня все в порядке!», связанные с компенсаторно-защитной попыткой поддержать самооценку; низкая самооценка в сознание не допускается); уход от ситуации.

Таким образом, следует заметить, что состояние тревоги или тревожность как психическое свойство находятся в конфронтации с базовыми личностными потребностями: потребностью в эмоциональном благополучии, чувстве уверенности, безопасности. С этим связаны значительные трудности в работе с тревожными людьми: они, несмотря на выраженное стремление избавиться от тревожности, неосознанно сопротивляются попыткам помочь им сделать это. Причина такого сопротивления им самим непонятна и трактуется ими, как правило, неадекватно.

Специфическая особенность тревожности как личностного свойства заключается в том, что она имеет собственную побудительную силу. Возникновение и закрепление тревожности во многом обусловлено неудовлетворением актуальных потребностей человека, которые приобретают гипертрофированный характер. Закрепление и усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого психологического круга» (Прихожан А. М., 1998; см. рис. 3).

Расшифровать механизм «замкнутого психологического круга» можно следующим образом: возникающая в процессе деятельности тревога частично снижает ее эффективность, что приводит к негативным самооценкам либо оценкам со стороны окружающих, которые, в свою очередь, подтверждают правомерность тревоги в подобных ситуациях. При этом, поскольку переживание тревоги является субъективно неблагоприятным состоянием, оно может не осознаваться человеком.

Рис. 3. Механизм «замкнутого психологического круга»

Учитывая обнаруженную В. А. Бакеевым. (1974) прямую взаимосвязь между тревожностью и внушаемостью личности, можно предположить, что последняя приводит к усилению и укреплению «замкнутого психологического круга», констеллирующего тревожность. Анализ механизма «замкнутого психологического круга» позволяет отметить, что тревожность зачастую подкрепляется той ситуацией, в которой она однажды возникла. В последнее время в экспериментальных исследованиях все чаще делается акцент не столько на отдельной черте, сколько на особенностях ситуации и взаимодействия личности с ситуацией. В частности, выделяют либо общую неспецифическую личностную тревожность, либо специфическую, характерную для определенного класса ситуаций (Ханин Ю. Л., 1980; Костина Л. М., 2002 и др.).

Согласно «Краткому психологическому словарю» (1985), ситуация представляет собой систему внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и опосредующих его активность. Она предъявляет к человеку определенные требования, реализация которых создает предпосылки к ее преобразованию или преодолению. Тревожность могут вызывать только те ситуации, которые личностно значимы для субъекта, соответствуют его актуальным потребностям. При этом возникшая тревожность может как оказывать мобилизующий эффект, так и вызывать дезорганизацию поведения в рамках данной ситуации по принципу «выученной беспомощности» (Шапкин С. А., 1997).

Таким образом, тревожность представляет собой фактор, опосредующий поведение человека либо в конкретных, либо в широком диапазоне ситуаций. Несмотря на то что существование феномена тревожности у практикующих психологов (да и не только) не вызывает сомнений, ее проявления в поведении проследить довольно сложно. Это связано с тем, что тревожность часто маскируется под поведенческие проявления других проблем, таких как агрессивность, зависимость и склонность к подчинению, лживость, лень как результат «выученной беспомощности», ложная гиперактивность, уход в болезнь и т. д. (Прихожан А. М., 2001).

Подводя итог анализу результатов исследований, посвященных проблемам тревоги и тревожности, можно отметить следующие существенные моменты.

- В современной психологии тревога понимается как психическое состояние, а тревожность - как психическое свойство, детерминированное генетически, онтогенетически или ситуационно.

- Состояние тревоги и тревожность как личностная черта оказывают неоднозначное воздействие на эффективность деятельности, которая определяется соответствием уровня тревоги оптимальному для конкретного человека состоянию. В целом, эффект может быть как мобилизующий, так и дезорганизующий, причем чем интенсивнее состояние тревоги, тем более вероятен дезорганизующий эффект.

- Тревожность обладает силой самоподкрепления и может приводить к формированию «выученной беспомощности».

- Тревога и тревожность не всегда осознаются субъектом и могут регулировать его поведение на неосознаваемом уровне. Наблюдение тревожного поведения «со стороны» также зачастую затруднительно в силу того, что тревожность может маскироваться под другие поведенческие проявления.

Исходя из общетеоретических представлений о сущности тревоги как психического состояния и тревожности как психического свойства далее мы подробно рассмотрим специфику тревожности в детском возрасте и ее особое проявление - школьную тревожность.

Содержание 1. Тревожность, как проявление эмоциональной сферы 2. Формы тревожности 3. Данные исследований 4. Педагогические рекомендации 5. Опросник Ж. Тейлора 6. Список литературы Тревожность, как проявление эмоциональной сферы Эмоции и чувства представляют собой отражение реальной действительности в форме переживаний. Различные формы переживания чувств (эмоции, аффекты, настроения, стрессы, страсти и д. р.) образуют в совокупности эмоциональную сферу человека. Выделяют такие виды чувств, как нравственные, интеллектуальные и эстетические. По классификации, предложенной К. Изардом, выделяются эмоции фундаментальные и производные. К фундаментальным относят: 1)интерес- волнение, 2)радость, 3)удивление, 4)горе-страдание, 5)гнев, 6)отвращение, 7) презрение, 8)страх, 9)стыд, 10)вину. Остальные – производные. Из соединения фундаментальных эмоций возникает такое комплексное эмоциональное состояние, как тревожность, которая может сочетать в себе и страх, и гнев, и вину, и интерес-возбуждение. «Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: один из основных параметров индивидуальных различий». Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако, повышенный уровень тревожности является субъективным проявление неблагополучия личности. Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних случаях люди склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою тревожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся обстоятельств. Ситуативно устойчивые проявления тревожности принято называть личностными и связывать с наличием у человека соответствующей личностной черты (так называемая «личностная тревожность»). Это устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающий, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как предрасположенность, личностная тревожность активизируется при восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные, связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке, самоуважению. Ситуативно изменчивые проявления тревожности именуют ситуативными, а особенность личности проявляющей такого рода тревожность, обозначают как «ситуационная тревожность». Это состояние характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Такое состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичным во времени. Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием тревожности. Поведение повышенно тревожных людей в деятельности направленной на достижение успехов, имеет следующие особенности: 1. Высокотревожные индивиды эмоционально острее, чем низкотревожные, реагируют на сообщения о неудаче. 2. Высокотревожные люди хуже, чем низкотревожные, работают в стрессовых ситуациях или в условиях дефицита времени, отведенного на решение задачи. 3. Боязнь неудачи - характерная черта высокотревожных людей. Эта боязнь у них доминирует над стремлением к достижению успеха. 4. Мотивация достижения успехов преобладает у низкотревожных людей. Обычно она перевешивает опасение возможной неудачи. 5. Для высокотревожных людей большей стимулирующей силой обладает сообщение об успехе, чем о неудаче. 6. Низкотревожных людей больше стимулирует сообщение о неудаче. 7. Личностная тревожность предрасполагает индивида к восприятию и оценке многих, объективно безопасных ситуаций как таких, которые несут в себе угрозу. Деятельность человека в конкретной ситуации зависит не только от самой ситуации, от наличия или отсутствия у индивида личностной тревожности, но и от ситуационной тревожности, возникающей у данного человека в данной ситуации под влиянием складывающихся обстоятельств. Воздействие сложившейся ситуации, собственные потребности, мысли и чувства человека, особенности его тревожности как личностной тревожности определяют когнитивную оценку им возникшей ситуации. Эта оценка, в свою очередь, вызывает определенные эмоции (активизация работы автономной нервной системы и усиление состояния ситуационной тревожности вместе с ожиданиями возможной неудачи). Информация обо всем этом через нервные механизмы обратной связи передается в кору головного мозга человека, воздействуя на его мысли, потребности и чувства. Та же когнитивная оценка ситуации одновременно и автоматически вызывает реакцию организма на угрожающие стимулы, что приводит к появлению контрмер и соответствующих ответных реакций, направленных на понижение возникшей ситуационной тревожности. Итог всего этого непосредственно сказывается на выполняемой деятельности. Эта деятельность находится в непосредственной зависимости от состояния тревожности, которое не удалось преодолеть с помощью предпринятых ответных реакций и контрмер, а также адекватной когнитивной оценки ситуации. Таким образом, деятельность человека в порождающей тревожность ситуации непосредственно зависит от силы ситуационной тревожности, действенности контрмер, предпринятых для ее снижения, точности когнитивной оценки ситуации. Формы тревожности Под формой тревожности мы понимаем особое сочетание характера переживания, осознания, вербального и невербального выражения в характеристиках поведения, общения и деятельности. Форма тревожности проявляется в стихийно складывающих способах ее преодоления и компенсации, а также в отношении ребенка, подростка к этому переживанию. Изучение форм тревожности проводилось в процессе индивидуальной и групповой практической психологической работы с детьми и подростками. Известно, что существует 2 категории тревожности: 1. открытая – сознательно переживаемая и проявляемая в поведении и деятельности в виде состояния тревоги; 2. скрытая – в разной степени не осознаваемая, проявляющаяся либо чрезмерным спокойствием, нечувствительностью к реальному неблагополучию и даже отрицанием его, либо косвенным путем через специфические способы поведения. Внутри этих категорий были выявлены и подверглись специальному анализу различные формы тревожности. Выделяются три формы открытой тревожности. 1. Острая, нерегулируемая или слабо регулируемая тревожность – сильная, осознаваемая, проявляемая внешне через симптомы тревоги, самостоятельно справиться с ней индивид не может. 2. регулируемая и компенсируемая тревожность, при которой дети самостоятельно вырабатывают достаточно эффективные способы, позволяющие справляться с имеющейся у них тревожностью. По характеристикам используемых для этих целей способов внутри этой формы выделились две субформы: а) снижение уровня тревожности и б) использование ее для стимуляции собственной деятельности, повышения активности. Эта форма тревожности встречается преимущественно в младшем школьном и раннем юношеском возрастах, т.е. в периодах, характеризуемых как стабильные. Важной характеристикой обеих форм является то, что тревожность оценивается детьми как неприятное, тяжелое переживание, от которого они хотели бы избавится. 3. культивируемая тревожность – в этом случае, в отличие от изложенных выше, тревожность осознается и переживается как ценное для личности качество, позволяющее добиваться желаемого. Культивируемая тревожность выступает в нескольких вариантах. Во-первых, она может признаться индивидом как основной регулятор его активности, обеспечивающий его организованность, ответственность. В этом она совпадает с формой 2.б, различия касаются, как отмечалось, лишь оценки этого переживания. Во- вторых, она может выступать как некая мировоззренческая и ценностная установка. В-третьих, она нередко проявляется в поиске определенной «условной выгоде от наличия тревожности и выражается через усиление симптомов. В некоторых случаях у одного испытуемого встречались одновременно два или даже все три варианта. Как разновидность культивируемой тревожности может быть рассмотрена форма, которую мы условно назвали «магической». В этом случае ребенок, подросток как бы «заклинает злые силы» с помощью постоянного проигрывания в уме наиболее тревожащих его событий, постоянных разговоров о них, не освобождаясь, однако, от страха перед ними, а еще более усиливая его по механизму «заколдованного психологического круга». Говоря о формах тревожности, нельзя не коснуться также проблемы так называемой «замаскированной» тревожности. «Масками» тревожности называются такие формы поведения, которые имеют вид ярко выраженных проявлений личностных особенностей, порождаемых тревожностью, позволяют человеку вместе с тем переживать ее в смягченном виде и не проявлять вовне. В качестве таких «масок» чаще всего описываются агрессивность, зависимость, апатия, чрезмерная мечтательность и др. Выделяют агрессивно-тревожный и зависимо-тревожный типы (с разной степенью осознания тревоги). Агрессивно- тревожный тип наиболее частовстречается в дошкольном и подростковом возрастах и при открытых, и при скрытых формах тревожности как в виде прямого выражения агрессивных форм поведения. Тревожно-зависимый тип наиболее часто встречается при открытых формах тревожности, особенно при острой, нерегулируемой и культивируемой формах. Данные исследований. Характер переживания страхов и тревог выявлялся с помощью экспериментальной беседы. Работа проводилась с каждым испытуемым индивидуально, в ней приняли участие дети в возрасте от 5 до 16 лет. Таблица № 1 содержит данные о симптомах тревожности, полученные в ходе наблюдений. Для оценки степени выраженности симптома использовалось 10- бальная шкала. Представлены средние показатели по каждой возрастной группе. В выборке в целом наиболее выраженными оказываются такие признаки, как «легко краснеет (бледнеет)»-п.13, «пот в руках»-п.4 и «дрожат руки»-п.5. таким образом, наиболее частым проявлением тревоги является симптом вегетативного характера и так называемый «симптом беспокойных рук». Таблица №1. Наблюдаемые формы проявления состояния тревоги в тревогогенных ситуациях у детей разного возраста. |Симптомы тревоги |Степень выраженности симптома, балл | | |6-7 лет |11-12 лет |14-15 лет |16-17 лет | |Поведенческие проявления |5,2 |5,4 |6,6 |5,9 | |1. Постоянно крутит что-то | | | | | |в руках, теребит бумагу, | | | | | |одежду, волосы. | | | | | |2. Потирает руки, крутит |5,5 |5,8 |6,1 |6,3 | |пальцы, теребит кончик | | | | | |носа. | | | | | |3. Сосет палец, ручку, |6,7 |5,3 |4,4 |4,4 | |волосы, одежду и пр. | | | | | |4. Грызет ногти. |2,2 |2,0 |3,1 |1,8 | |5. Изо всех сил грызет |4,1 |4,8 |5,2 |4,6 | |карандаш, ручку. | | | | | |6. Напряжен, скован, не |5,8 |5,3 |4,7 |4,6 | |может расслабиться. | | | | | |7. Повышенная суетливость, |5,8 |5,3 |5,1 |4,3 | |много лишних жестов, все | | | | | |время что-то роняет, | | | | | |теряет. | | | | | |8. Теряется, когда |2,6 |2,9 |3,3 |3,6 | |обращаются внезапно, задают| | | | | |дополнительный вопрос. | | | | | |9. Сбивчивая, неровная |2,4 |3,2 |3,1 |2,8 | |речь. | | | | | |10. Постоянно исправляет |3,9 |2,2 |2,6 |2,1 | |ответ, работу, без | | | | | |существенного улучшения ее | | | | | |качества, постоянно | | | | | |извиняется. | | | | | |11. Напряженно следит за |4,6 |3,7 |2,4 |3,4 | |реакцией педагогов, | | | | | |улавливает малейшие | | | | | |изменения лица и др. | | | | | |12. Часто плачет. |3,5 |4,2 |1,6 |0,9 | |Наблюдаемые физиологические|6,3 |6,4 |6,6 |5,9 | |реакции | | | | | |13. Легко краснеет | | | | | |(бледнеет), лицо | | | | | |покрывается пятнами | | | | | |14. В значимых ситуациях |2,1 |2,4 |3,0 |2,9 | |сильно потеет. | | | | | |15. Сильно дрожит, дрожат |2,6 |1,8 |2,7 |1,8 | |руки. | | | | | |16. Сильно вздрагивает при |2,9 |2,4 |3,3 |2,0 | |неожиданном обращении, | | | | | |неожиданных звуках. | | | | | В таблице № 2 представлены данные, характеризующие частоту проявлений тревожности по результатам бесед и ретроспективных отчетов. Результаты представлены в прцентном отношении к числу испытуемых в возрастной выборке. По данным самоотчетов, различия обнаружены между группой 6-7 летних детей и другими возрастными группами. Таблица № 2. Формы проявления тревоги у детей разного возраста. |Симптомы тревоги |Степень выраженности симптома, % | | |Возрастные выборки, лет | | |6-7 лет |11-12 лет |14-15 лет |16-17 лет | |Физиологические симптомы: |30 |70 |80 |65 | |1. Учащенное сердцебиение | | | | | |2. Затрудненность дыхания |35 |65 |55 |65 | |3. «Пустота и холод внутри» |15 |75 |45 |35 | |4. «Сердце куда-то |20 |65 |35 |45 | |проваливается», все | | | | | |обрывается | | | | | |5. Соматические жалобы: боль |65 |65 |25 |20 | |в животе, позывы к | | | | | |мочеиспусканию пульсация в | | | | | |висках, головная боль и т. п.| | | | | |6. Нарушение сна |54 |65 |70 |70 | |7. Нарушение питания (не |40 |45 |35 |70 | |может есть или ест очень | | | | | |много) | | | | | |Переживания, чувства |20 |65 |70 |70 | |8. Позитивные, мобилизующие | | | | | |9. Ярко выраженная боязнь |30 |60 |65 |65 | |неудачи, катастрофического | | | | | |провала | | | | | |10. Непереносимость ожидания |75 |25 |30 |25 | |11. Желание убежать, |15 |20 |30 |30 | |скрыться, исчезнуть | | | | | |12. Чувство одиночества, |- |35 |60 |65 | |покинутости, незащищенности | | | | | |13. «Сумбур в голове», |35 |35 |60 |55 | |«пустая голова», «все сразу | | | | | |забыл» | | | | | |14. Чувство неполноценности |10 |25 |45 |40 | |15. Ощущение беспомощности |- |20 |25 |30 | |16. Чувство стыда, вины |15 |55 |60 |45 | Педагогические рекомендации 1. Чтобы существенно снизить тревожность ребенка, необходимо педагогам и родителям, воспитывающим ребенка, обеспечить реальный успех ребенка в какой-либо деятельности (рисование, игра, помощь по дому и др.). Ребенка нужно меньше ругать и больше хвалить, причем не сравнивая его с другими, а только с ним самим, оценивая улучшение его собственных результатов (сегодня нарисовал лучше чем вчера; быстрее убрал игрушки и т.д.); 2. Необходим щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи ребенка невелики. Например, если он медленно одевается, не нужно постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако, если появился хотя бы малейший успех, обязательно нужно его отметить; 3. Больше обращать внимание на обстановку, которая складывается дома и в детском саду. Теплые эмоциональные отношения, доверительный контакт со взрослыми тоже могут способствовать снижению общей тревожности ребенка. 4. Необходимо изучить систему личных отношений детей в группе, для того чтобы целенаправленно формировать эти отношения, чтобы создать для каждого ребенка в группе благоприятный эмоциональный климат. 5. Нельзя оставлять без внимания непопулярных детей. Следует выявить и развить у них положительные качества, поднять заниженную самооценку, уровень притязаний, чтобы улучшить их положение в системе межличностных отношений. Также необходимо воспитателю пересмотреть свое личное отношение к этим детям. Опросник Ж. Тейлор (личностная шкала проявления тревожности) Опросник разработан Ж. Тейлор в 1953 году. Он входит в состав ММРI в качестве дополнительной шкалы. Адаптирован в России Т. А. Немчиным в 1966 году. Цель: выявление уровня личностной тревожности испытуемого. Материал: бланк-опросник, содержащий 50 утверждений. Инструкция. Вам предлагается ответить на опросник, в котором содержатся утверждения, касающиеся некоторых свойств личности. Здесь не может быть хороших и плохих ответов, поэтому свободно выражайте свое мнение, не тратьте время на размышления. Давайте первый пришедший в голову ответ. Если Вы согласны с данным утверждением по отношению к Вам, напишите рядом с его номером "Да”, если не согласны – "Нет", если не можете четко определить – "не знаю". Обработка данных производится с помощью ключа. Ключ: утверждения 1 – 37 за ответ "Да" – 1балл, "Нет" – 0 баллов; утверждения 38 – 50 за ответ "Нет" – 1балл, "Да" – 0 баллов. В соответствии с ключом подсчитывается сумма баллов и к ней прибавляется число ответов "Не знаю", деленное на два. Полученный итоговый результат соотносится с критериями оценки. Критерии оценки: 0 – 5 баллов – низкий уровень тревожности; 5 – 15 баллов – средний уровень с тенденцией к низкому; 15 – 25 баллов средний уровень с тенденцией к высокому; 25 – 40 баллов высокий уровень; 40 – 50 баллов – очень высокий уровень. Психологический портрет высокотревожных лиц Для них характерна склонность в широком диапазоне ситуаций воспринимать любое проявление качеств их личности, любую заинтересованность в них как возможную угрозу их престижу, самооценке. Усложненные ситуации они склонны воспринимать как угрожающие, катастрофические. Соответственно восприятию проявляется и сила эмоциональной реакции. Такие люди вспыльчивы, раздражительны и находятся в постоянной готовности к конфликту и готовности к защите, даже если в этом объективно нет надобности. Для них, как правило, характерна неадекватная реакция на замечания, советы и просьбы. Особенно велика возможность нервных срывов, аффективных реакций в ситуациях, где речь идет об их компетенции в тех или иных вопросах, их престиже, самооценке, их отношении. Излишнее подчеркивание результатов их деятельности или способов поведения как в лучшую, так и в худшую сторону, категоричный по отношению к ним тон или тон, выражающий сомнение, - все это неизбежно ведет к срывам, конфликтам, к созданию различного рода психологических барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию с такими людьми. К высоко тревожным людям опасно предъявлять категорично высокие требования, даже в ситуациях, когда объективно они выполнимы для них, неадекватная реакция на такие требования может задержать, а то и вообще отодвинуть на долгое время выполнение требуемого результата. Психологический портрет низкотревожных лиц Характерно ярко выраженное спокойствие. Они не всегда склонны воспринимать угрозу своему престижу, самооценке в самом широком диапазоне ситуаций, даже когда она реально существует. Возникновение состояния тревоги у них может наблюдаться лишь в особо важных и личностно значимых ситуациях (экзамен, стрессовые ситуации, реальная угроза семейному положению и др.). В личностном плане такие люди спокойны, считают, что лично у них нет поводов и причин волноваться за свою жизнь, репутацию, поведение и деятельность. Вероятность возникновения конфликтов, срывов, аффективных вспышек крайне мала. Начинать писать заключение лучше с анализа личностной тревожности, как более устойчивой черты личности, проанализировав совместные данные по опросникам Тейлор и Спилбергера. Далее перейти к анализу ситуационной тревожности. После этого дается краткое обобщение. При написании заключения можно использовать портреты высоко- и низкотревожных лиц. Рекомендательная часть заключения должна содержать конкретные рекомендации по коррекции выявленного уровня тревожности. Рекомендации для высокотревожных людей: полезно сместить акцент с внешней требовательности, категоричности и высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности, стоит формировать чувство уверенности в успехе. Для низкотревожных: требуется пробуждение активности, подчеркивание мотивационных компанентов деятельности, возбуждение заинтересованности и чувства ответственности в решении тех или иных задач. Различие между личностной и ситуационной (реактивной) тревожностью было введено Кеттеллом и Шейером. Под личностной тревожностью понимается относительно устойчивая характеристика, черта, дающая представление о предрасположенности человека к проявлению тревожности, т.е. о его склонности или тенденции: а) воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающий; б) реагировать на эти ситуации проявлением состояния тревожности различного уровня. Тревожность как состояние, т.е. ситуационная, характеризуется объективно переживаемым эмоциональным напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью, сопровождающимися активацией вегетативной НС. Вопросы. 1. Обычно я работаю с большим напряжением. 2. Ночью я засыпаю с трудом. 3. Для меня неприятны неожиданные изменения в привычной обстановке. 4. Мне нередко снятся кошмарные сны. 5. Мне трудно сосредоточится на каком-либо задании или работе. 6. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 7. Я хотел бы быть таким же счастливым, как, на мой взгляд, счастливы другие. 8. Безусловно, мне не хватает уверенности в себе. 9. Моё здоровье сильно беспокоит меня. 10. По временам я чувствую себя совершенно бесполезным. 11. Я часто плачу, у меня «глаза на мокром месте». 12. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь сделать что- либо трудное или опасное. 13. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется потливость и это чрезвычайно беспокоит и смущает меня. 14. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то беспокоит и тревожит. 15. Нередко я думаю о таких вещах, о которых не хотелось бы говорить. 16. Даже в холодные дни я легко потею. 17. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте. 18. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 19. Я гораздо чувствительнее, чем большинство людей. 20. Я легко прихожу в замешательство. 21. Моё положение среди окружающих сильно беспокоит меня. 22. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо. 23. Почти все время я испытываю тревогу из-за кого-нибудь или из-за чего- нибудь. 24. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть. 25. Мне приходилось испытывать страх даже в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничего не угрожает. 26. Я склонен принимать все слишком всерьез. 27. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть. 28. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 29. Я почти все время чувствую неуверенность в своих силах. 30. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 31. Ожидание всегда нервирует меня. 32. Бывали периоды, когда тревога лишала меня сна. 33. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков. 34. Я человек легко возбудимый. 35. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 36. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности. 37. Порой мне кажется, что моя нервная система расшатана и я вот-вот выйду из строя. 38. Обычно мои ноги и руки достаточно теплые. 39. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 40. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым. 41. Когда нужно чего-либо долго ждать, я могу делать это спокойно. 42. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и неприятностей. 43. У меня бывает сердцебиение при ожидании чего-либо нового или трудного. 44. Мои нервы расстроены не больше, чем у других людей. 45. Я уверен в себе. 46. По сравнению с моими друзьями я считаю себя вполне смелым. 47. Я застенчив не более, чем другие. 48. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко. 49. Практически я никогда не краснею. 50. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. Список литературы